Há uma palavrinha que usamos com alguma frequência em vários sentidos: plataforma. Ela está presente quando viajamos de trem: "embarque na plataforma x". É termo comum na Petrobrás e seus fornecedores que trabalham ou produzem as plataformas de petróleo. Como estamos nos aproximando das eleições municipais, vamos ouvir milhares de candidatos tentando acochambrar suas "plataformas" políticas.

O dicionário nos ajuda até aí. Para ele, o substantivo feminino plataforma indica uma superfície plana e horizontal, mais alta e a área circundante ou um programa político, ideológico ou administrativo de candidato a cargo eletivo. Atualmente, no entanto, a palavra plataforma está cada vez mais na boca do povo, do estagiário ao executivo, até mesmo no setor público, sem que se refira a nenhum dos sentidos acima descritos.

Afinal, o que significa "plataforma"?

Quem tem 40 anos ou mais deve se lembrar de como era a internet comercial nos anos 1990, da qual a empresa símbolo era a America Online, a.k.a. AOL.

Você precisava contratar um provedor de acesso. Este lhe fornecia um CD de instalação com as configurações otimizadas para o seu modem se conectar à rede mundial. Claro que, quando você se conectava, entrava direto no site (depois portal) do provedor. O portal, por sua vez, utilizava o fato de ser rota privilegiada dos consumidores, o que tornava seu "real estate" de publicidade valioso.

Além disso, passou a fazer contratos para agregar parceiros que trouxessem informações e serviço de relevância. No auge do boom das pontocom, em 1999, ela comprou a Time Warner, para ter acesso a conteúdo premium, o que deixou a opinião pública de boca aberta. Uma "pontocom" comprando uma corporação muito maior que ela. O termo "Nova Economia" existe há 24 anos (1996). Não é tão "nova" assim.

Entendeu o processo? Você fornece um serviço, vincula o consumidor, orienta a rota dele na internet ou no aplicativo e depois torna-se o agregador de todo conteúdo. É sobre esse tipo de plataforma que estamos falando aqui. É como se você visse um jardim atraente. Depois de entrar, se dá conta de que o jardim é todo murado e a porta de saída bem menor que a de entrada. Você até pode sair, mas é mais cômodo ficar.

A metáfora não é minha. Os americanos chamam isso literalmente de Walled Garden, ou um ecossistema fechado em que todas as operações são controladas pelo gestor desse ecossistema. Mas como o jardim possui uma (ou poucas) saídas, fica mais simpático dizer que "é um ecossistema aberto". E não, essa não é uma disfunção do terceiro milênio. Talvez um dos exemplos mais famosos da história seja o da American Telephone & Telegraph ou AT&T.

O governo americano passou o século 20 inteiro brigando com a AT&T, acusando-a da prática de truste. Não estava errado. A empresa tinha toda a operação de telefonia e telégrafo do país. Em 1913, a companhia fez duas grandes concessões para evitar que fosse estatizada pelo governo: vendeu a Western Union (a operação de telégrafo) e, para aumentar a concorrência, prometeu não se meter em mercados locais. Começaram a pipocar várias pequenas empresas, as chamadas Bells.

Em 1949, o governo tentou eliminar uma operação vertical em que a operadora de telefonia era dona da fabricante de telefones, a Western Electric, que fazia leasing dos aparelhos aos assinantes (lembrou de algum modelo de negócio mais recente?). A AT&T fez jogo duro e o governo fechou um acordo pelo qual a empresa poderia manter a divisão de aparelhos desde que abrisse mão de patentes. Sabe qual patente estava no cofre da empresa? A do transistor. Sim, a AT&T poderia ter entrado no negócio de computadores desde o início.

Até que nos anos 1980, o governo afirmou para a empresa: vocês são grandes demais. Como resultado, a AT&T seria fatiada em várias operadoras menores. Ficou com o setor de pesquisa e desenvolvimento, a divisão de telefones, as linhas de chamadas de longa distância e abriu mão das chamadas operadoras locais. Daí surgiram as "grandes Bells".

A AT&T original não percebeu que grande parte do lucro vinha dessas operações locais. Empresas como Southwestern Bell ou Atlantic Bell se tornaram poderosas e passaram elas mesmas a comprar operadoras menores, num movimento de reunir os cacos deixados pelo martelo de Washington. Sabe o que aconteceu? As 7 viraram 4 até que a Southern Bell (SBC) percebeu que tinha virado a grande empresa de telefonia. Foi lá e comprou a AT&T original em 2005. Mesmo que o nome AT&T não tenha morrido, virou outro negócio.

Atualmente, a corporação AT&T está imensa de novo. Seu último movimento foi comprar a mesma Time Warner! É importante notar que o conteúdo (Time Warner) foi novamente adquirido pelo meio que o distribui (seja operadora ou um portal de internet).

Da mesma forma, canais de TV, operadoras de cabo, a Netflix. A visão de todas elas é tentar ser um "Walled Garden" e oferecer ao consumidor o máximo de produtos culturais e de entretenimento, de tal forma que não haja necessidade de "sair da plataforma".

O papel dos governos

Apesar das históricas brigas antitruste em alguns países, com o surgimento da Web 2.0 começou a se especular se os governos deveriam se relacionar com as pessoas da mesma forma. Ou seja, dar poder aos seus cidadãos e organizações da sociedade civil para serem protagonistas de sua governança, opinando sobre políticas públicas, orçamentos participativos e serviços. Nascia o governo como plataforma, na expressão criada por Tim O'Reilly, fundador e CEO da O'Reilly Media.

Isso vai modificar nossa relação com os governos, da mesma forma que as plataformas digitais mudaram nossa forma de interagir na internet. Não há como achar ruim ter um relacionamento com o governo que seja mais conveniente e personalizado. Serviços acessíveis remotamente, a qualquer momento e de qualquer dispositivo, configurados para nossas necessidades individuais.

Muitas plataformas colocam os usuários no centro da ação, dando-lhes oportunidade de criar a própria experiência, serem ouvidos. Deixaremos de ser, enfim, um mero número de CPF e estaremos envolvidos com os temas que nos dizem respeito.

Só que também há riscos importantes envolvidos nesse relacionamento próximo. Assim como fazem as redes sociais e os cookies dos milhões de websites internet afora, para tornar real o governo como plataforma são necessários dados. A questão é: como esses dados serão utilizados?

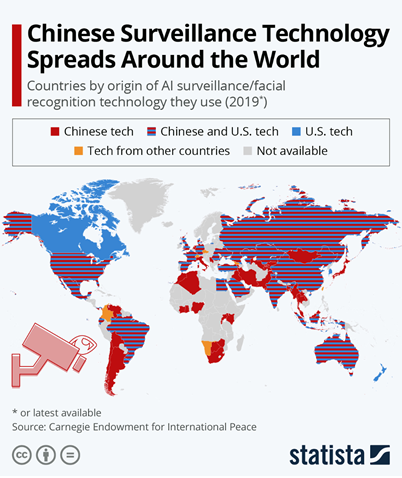

Veja o exemplo da China, onde uma lei recente obriga todos os cidadãos registrando novos SIMs no país a se submeterem a reconhecimento facial. As autoridades dizem que isso servirá para proteger os direitos legítimos dos chineses na Internet. Só que isso torna todos os usuários de celular facilmente rastreáveis. A maior preocupação, na medida em que o reconhecimento facial passa a ser usado em universidades, para identificar pessoas na rua ou em concertos, é pela falta de regulamentação sobre o que será feito com os dados coletados. Isso abre questões de privacidade sérias. Já há denúncias de que é possível comprar fotos de reconhecimento facial aleatórias no mercado negro.

O Brasil, que desde 1995 era apontado como um dos líderes de governança de dados, com o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, está enveredando por um caminho perigoso. O atual governo editou um decreto sem debate público prévio compelindo todas as agências governamentais a compartilharem seus dados para compilar um Cadastro Base do Cidadão, que desperta desconfiança nos especialistas. Ainda que a intenção oficial seja reduzir burocracia e aperfeiçoar serviços, o problema é a excessiva centralização. Ronaldo Lemos, um dos idealizadores do Marco Civil, disse que seria melhor adotar um modelo como o da Estônia, em 99% dos processos do governo são eletrônicos e que o cidadão precisa concordar com qualquer compartilhamento de dados.

A questão da liberdade do cidadão pode ser afetada quando os governos se juntam a corporações. Veja o exemplo da Tesla, a empresa de Elon Musk, na corrida para produzir carros elétricos e autônomos: a próxima atualização de software permitirá que o sistema leia as placas de trânsito e ajuste à revelia do motorista a velocidade do carro. Num contexto assim, para que CNH, Detran, auto-escola?

Pensando um pouco mais adiante, na medida em que a inteligência artificial se tornar mais robusta, esse cruzamento de dados pode nos levar de verdade a um cenário parecido com o do filme Minority Report.

Porque existe uma discussão acalorada nos meios científicos sobre qual o limite da inteligência artificial. Ela pode fazer cálculos mais rápidos, interpretar dados e obter mais insights que podem escapar aos humanos. Mas será que algum dia vão conseguir dotar IA com bom senso?

O que é uma pessoa de bom senso? Na definição do professor Silvio Meira, alguém que:

- sabe o que sabe;

- sabe o que não sabe;

- sabe como adquirir [ou já tem] métodos para aprender o que não sabe, e -antes de tentar- consegue determinar se tal aprendizado vale a pena [no contexto];

- sabe que os outros podem saber o que ela não sabe, consegue identificar aqueles que sabem e, quando necessário, sabe como escutá-los e levar seu conhecimento e opiniões em conta nas suas decisões, quando precisa tomá-las e, por fim…

- sabe que os outros não precisam saber o que ela sabe, que a ela não precisa saber o que os outros sabem, e que o ponto comum entre as pessoas de bom senso é conseguir se comunicar, relacionar e interagir, levando em conta princípios básicos [no contexto de um argumento, discussão, projeto] que levem a um consenso mínimo viável para que o esforço conjunto [se é que há ou é necessário um] para responder uma questão ou resolver ou mitigar um problema em pauta seja exequível, criando significados e conhecimento novos, pelo menos naquela situação, que são adicionados ao bom senso [do] coletivo.

Há um caso verídico que nos ajuda bastante a refletir a respeito do potencial risco que corremos se resolvermos delegar o bom senso a máquinas por mais espetaculares que aparentem ser. Ocorreu em 1983, durante uma das fases mais tensas da Guerra Fria.

Stanislav Petrov era o oficial de serviço em um centro nuclear russo quando recebeu o aviso dos computadores de que a União Soviética estava sobre ataque de mísseis dos EUA. Ele estranhou a informação porque achou o número de mísseis muito pequeno para um ataque-surpresa. Em vez de pegar um telefone e avisar seus superiores de um iminente ataque americano, sabendo o que isso significaria, comunicou ao exército uma falha de sistema.

Se ele estivesse errado, em questão de minutos os primeiros mísseis atingiriam o solo soviético. Mas nada aconteceu. Investigação posterior descobriu que o erro havia sido provocado pelo satélite russo, que confundiu o reflexo do sol nas nuvens como motores de mísseis balísticos intercontinentais. O bom senso desse homem provavelmente evitou a Terceira Guerra Mundial (e atômica). Será que seremos capazes um dia de dotar sistemas de inteligência artificial de bom senso?

A Guerra dos Dados

Acho que parece óbvio para qualquer pessoa de bom senso supor que uma plataforma precise coletar determinados dados a respeito de seus usuários a fim de personalizar os serviços. Mas precisa existir transparência sobre onde, como e para que esses dados serão usados.

Quando o governo Trump proíbe o Tik Tok e o WeChat de operarem no país sob acusação de coletar dados de americanos, não deixa de ter razão. Agora, eu pergunto: não é exatamente a mesma coisa que o Facebook faz? Tanto que a UE notificou a rede social de que os dados dos usuários europeus não podem deixar solo europeu.

Então está chegando a hora de pensar em criar regulações específicas para as plataformas a fim de resolver essas questões. Como bem lembra o analista independente Benedict Evans, a maior parte das indústrias que trouxe grandes inovações tecnológicas, como as ferrovias e as telecomunicações, em algum momento, foi alvo de regulamentação setorial (veja o gráfico abaixo).

O software, base de todas as plataformas, ainda não tem regulação.

Todas as empresas coletam dados, monetizam as informações obtidas, mas se eximem de toda e qualquer responsabilidade. A AT&T, que abriu esse texto, vai pedir ao FCC, que tanto a vigiou ao longo de sua existência, para rever uma legislação que tem garantido a falta de transparência das Big Techs sobre como funcionam seus algoritmos.

Lei Geral de Conteúdo

O cenário audiovisual brasileiro é uma confusão distribuída em três legislações: a da Radiodifusão, para emissoras de rádio e TV; a do SeAC, para a TV por assinatura tradicional e; e a dos Serviços de Valor Adicionado (SVA), conceito definido na Lei Geral de Telecomunicações e Marco Civil e que vale para serviços no ambiente da Internet. Fiz uma palestra no PAYTV Forum em 2019 (evento organizado por esta TELETIME) na qual propus a criação de uma Lei Geral de Conteúdo, independente do meio de transmissão, para não ficar sempre correndo atrás do prejuízo cada vez que uma novidade tecnológica é trazida ao mercado.

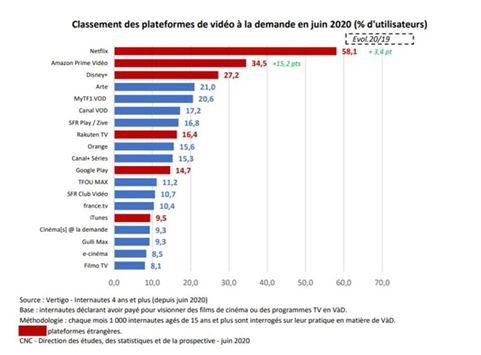

Em minha opinião, um dos pontos positivos do SeAC é o rol de exigências para fomento da produção local. Na França, por exemplo, existe um grande debate sobre conteúdo nacional devido ao crescimento exponencial de plataformas de distribuição de conteúdo internacional. Como garantir a perenidade da cultura francesa sem o devido controle da distribuição ? Esta é a pergunta que está em debate na França.

Não se esqueça, esse não é apenas um debate ideológico sobre identidade nacional (falei disso num artigo recente) como alguns fazem supor. Por trás do audiovisual, existe uma indústria, empregos. É uma atividade econômica legítima como qualquer outra.

Será que só estabelecer cotas resolve? O SeAC brasileiro ainda determina que precisa ser em horário nobre. Ora, mas a natureza do serviço de streaming não possui o conceito de "grade" de programação e nem "horário nobre"! Ou seja, só cota não adianta.

Um peso e duas medidas

Pode parecer assunto muito árido, mas essas diferenças de regras que citei em relação ao cenário brasileiro podem ser consideradas como o principal problema competitivo. Todo mundo adora a flexibilidade oferecida pelos serviços de streaming que os "pacotes" de TV a cabo nunca ofereceram porque o modelo de negócios e a regulação não ajudaram.

A Netflix começou nos EUA e em 2010 mesmo se instalou no Canadá. Um ano depois chegava à América Latina, totalizando 43 países. A partir de 2016 partiu para outros continentes, totalizando 190 países em seis anos.

Quanto tempo levaria para Netflix lançar todos os 190 países, seguindo estritamente a regulação de distribuição de conteúdo audiovisual que as redes de TV aberta ou os canais a cabo são obrigadas a cumprir?

Vale aqui citar a Lei de Ferro da Burocracia do ensaísta, escritor e jornalista americano Jerry Pournelle:

"Em qualquer burocracia, as pessoas que se dedicam ao benefício da própria burocracia sempre assumem o controle e aquelas que se dedicam aos objetivos que a burocracia deve cumprir têm cada vez menos influência e, às vezes, são totalmente eliminadas".

Em outras palavras, as empresas que criam modelos de negócio inovadores (atendem os desejos dos consumidores) caminham sobre a linha tênue da lei, devido a lentidão das mudanças regulatórias. As empresas que dificultam a inovação tendem a ser atropeladas pela própria burocracia que estabelecem.

Note que podemos pensar em plataformas divididas pelo dispositivo ou pelas redes em que estão disponíveis: celulares, computadores, TVs conectadas. E também perpassa todas as indústrias: alimentação, transportes, pagamentos. Para onde quer que você olhe há um software (e eventualmente um hardware) que vai fechando o muro em sua volta.

Hoje no Brasil, como vimos, legisla-se por dispositivo ou tipo de rede, o que não é uma boa estratégia. Quer um exemplo? A AT&T nos EUA está se preparando para colocar no mercado em um ano uma versão do aplicativo HBO Max com propaganda. O plano é: quem assinar o aplicativo passa a ter desconto no plano do celular. Algo como "assista TV e ganhe desconto em seu celular". O que isso quer dizer? Que a operadora móvel AT&T vira uma televisão em termos de distribuição de conteúdo. Em que lei ela se enquadraria por aqui?

A idéia é ótima para o consumidor. Não há nada de errado. Mas, não encontra um modelo regulatório adequado que possa dar segurança jurídica a todos os envolvidos.

Então, em minha opinião, uma boa regulação deveria levar em consideração como as plataformas se comportam em relação aos seguintes aspectos:

- A Magnitude: Quantas pessoas são afetadas pela plataforma?

- A Concorrência: Quantas opções/alternativas as pessoas possuem para estes serviços?

- O Controle: Qual tipo de controle as pessoas/sociedade possuem sobre seus dados?

- A Interconexão: Quão fácil é as pessoas migrarem seus dados para outra plataforma (serviço)?

Temos um trabalho imenso pela frente, sem nenhuma referência no mundo, porque nunca foi realizado antes em nenhum país. A questão é complexa e trata com interesses diversos, mas é fundamental para proteger a privacidade dos cidadãos e criar um ambiente saudável que afaste monopólios desvantajosos para o consumidor. Afinal, jardins sem muros são bem mais aprazíveis.

*Sobre o Autor – Omarson Costa atua como Conselheiro de Administração, com formação em Análise de Sistemas e Marketing, tem MBA e especialização em Direito em Telecomunicações. Em sua carreira, registra passagens em empresas de telecom, meios de pagamento e Internet. As opiniões do autor não refletem necessariamente as posições desta publicação.